|

|

| Riga 4: |

Riga 4: |

|

| |

|

| == Origini del nome == | | == Origini del nome == |

| Il geografo greco Claudio Tolomeo (II secolo d.C.) è il primo a citare la città quale probabile capitale dei Leponzi, chiamandola ''Oksela Lepontiorum''<ref name=Mandolei>{{Cita testo|autore=Alessandro Mandolei|capitolo=Domodossola|titolo=Paesaggi archeologici del Piemonte e della Valle d'Aosta|editore=Regione Piemonte|anno=2007|città=Torino|p=270}}</ref> [[Johann Georg Graeve|Joannes Georgius Graevius]], nel ''Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae: Ligurum et Insubrum, seu Genuensium et Mediolanensium'' pubblicato nel 1704, identifica Domodossola come Ocella. Nel [[VII secolo]] l'[[Cosmografia ravennate|Anonimo Ravennate]] la definisce come [[civitas]] e la chiama ''Oxilla''<ref name=Mandolei />. Intorno all'[[XI secolo]] la città assume il nome di ''Domus Oxile'', in riferimento alla presenza della chiesa [[collegiata]]. Nel [[XII secolo]] compaiono ''Burgus Domi'' e ''Burgus Domi Ossule'': la dicitura [[borgo (geografia)|borgo]] deriva dalla presenza oltre che della chiesa collegiata, anche del [[castello]] e del [[mercato]]. Il nome successivamente si trasforma in ''Domiossola'', ''Duomo d'Ossola'' ([[Giovanni Capis]]), ''Domo d'Ossola'' nell'[[XIX secolo|Ottocento]] e infine l'attuale Domodossola<ref>{{cita|Capis|3}}.</ref><ref>{{cita|Ferrari|6}}.</ref>. | | Il geografo greco Claudio Tolomeo (II secolo d.C.) è il primo a citare la città quale probabile capitale dei Leponzi, chiamandola ''Oksela Lepontiorum''. |

| | Intorno all'[[XI secolo]] la città assume il nome di ''Domus Oxile'', in riferimento alla presenza della chiesa [[collegiata]]. Nel [[XII secolo]] compaiono ''Burgus Domi'' e ''Burgus Domi Ossule'': la dicitura [[borgo (geografia)|borgo]] deriva dalla presenza oltre che della chiesa collegiata, anche del [[castello]] e del [[mercato]]. Il nome successivamente si trasforma in ''Domiossola'', ''Duomo d'Ossola'' ([[Giovanni Capis]]), ''Domo d'Ossola'' nell'[[XIX secolo|Ottocento]] e infine l'attuale Domodossola<ref>{{cita|Capis|3}}.</ref><ref>{{cita|Ferrari|6}}.</ref>. |

|

| |

|

| == Storia == | | == Storia == |

| Riga 35: |

Riga 36: |

| === Onorificenze === | | === Onorificenze === |

| Domodossola è tra le [[Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione]] perché è stata insignita della [[Medaglia d'Oro al Valor Militare]] il 21 settembre [[1945]] per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la [[seconda guerra mondiale]]<ref>[http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=18427 Info su www.quirinale.it]</ref> | | Domodossola è tra le [[Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione]] perché è stata insignita della [[Medaglia d'Oro al Valor Militare]] il 21 settembre [[1945]] per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la [[seconda guerra mondiale]]<ref>[http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=18427 Info su www.quirinale.it]</ref> |

|

| |

| == Monumenti e luoghi d'interesse ==

| |

| [[File:Domodossola centro storico.jpg|upright=1.5|thumb|Piazza Mercato]]

| |

|

| |

| === Piazza Mercato e il centro storico ===

| |

| {{Citazione|Disposta in forma di trapezio, la piazza del Mercato di Domodossola è piuttosto pittoresca, con le sue arcate sostenute da colonne, i suoi balconi protesi in avanti, i suoi tetti sporgenti, i suoi colonnati e i suoi padiglioni ornati di banderuole|[[Théophile Gautier]], ''Journeys in Italy'', [[1902]]|''The square market-place of Domo d'Ossola is quite picturesque with its arcade supported by columns, its jutting balconies and overhanging roofs, its pillared galleries, and its pavilions surmounted by weather vanes''|lingua=en}}

| |

|

| |

| Simbolo della città, piazza Mercato è caratteristica per i [[portico|portici]] [[XV secolo|quattrocenteschi]] a sostegno delle case padronali a balconate e loggette del [[XV secolo|XV]] e [[XVI secolo]]. I [[capitello|capitelli]] delle colonne, che sostengono archi [[Architettura romanica|romanici]] e [[gotico|gotici]] scompagnati, sono finemente scolpiti e nelle testate recano [[stemma|stemmi]] delle casate ossolane, tra le quali figurano i De Rodis, i Silva, i Da Ponte e i Ferrari. Nel centro della piazza si ergeva l'antico palazzo [[XIV secolo|trecentesco]] del [[Comune]], demolito nel [[1805]] per aprire la [[strada statale 33 del Sempione|strada napoleonica del Sempione]]<ref name=mercato>{{cita|De Maurizi|62}}.</ref>. Sul lato settentrionale era localizzato anche il palazzo del [[vescovo-conte]] con la relativa [[torre]], mentre a sud si impone ancor oggi il Teatro Galletti. La concessione del [[mercato]] settimanale al borgo di Domodossola, secondo la targa posta nel [[1891]] in piazza, sarebbe stata fatta da [[Berengario I]] il 19 dicembre [[917]]. In realtà il diploma originale è stato alterato: certo è che tuttavia il mercato sia assai antico, probabilmente presente già all'epoca dei [[Leponzi]]<ref>{{cita|Ferrari|19}}.</ref>.

| |

| [[File:Piazza Fontana Domodossola.JPG|left|thumb|Piazza Fontana]]

| |

|

| |

| Di particolare interesse anche la via Briona, sovrastata dalla torre [[XIV secolo|trecentesca]] del palazzo vescovile, che, partendo dalla piazza Mercato, fungeva da via d'accesso per i principali [[passo di montagna|passi]] transalpini. Racchiusa fra case con tetti in [[piode]] e apprezzata per i balconcini sostenuti da [[cariatide|cariatidi]], era la strada dei [[mercante|mercanti]], ove vi transitava anche la [[diligenza (carrozza)|diligenza]] svizzera del [[Passo del Sempione|Sempione]]<ref name=diligenza>{{cita|Ferrari|21}}.</ref>.

| |

|

| |

| Restano ormai poche tracce delle antiche [[Mura (fortificazione)|mura]] [[pentagono|pentagonali]], che già dai primi del [[XIV secolo|1300]] cingevano il borgo di Domodossola. Nucleo principale della cinta muraria era il [[castello]] (sito nei pressi dell'attuale piazza Tibaldi), il ''Castrum novum'' già citato in pergamene del [[1001]] e il [[1007]], che venne abbattuto nel [[1804]] per aprire la [[Strada statale 33 del Sempione|strada napoleonica del Sempione]]<ref>{{cita|De Maurizi|64}}.</ref>. Oggi sono ancora visibili i resti di una [[torre]] angolare unita alle mura su via Facchinetti e la Torretta, bell'esempio di torre in [[beola]] locale, cui fu aggiunto il portico e il tetto a metà [[XIX secolo|Ottocento]].

| |

|

| |

| Tra i quartieri più antichi del borgo è La Motta (ossia: monticello, cumulo), probabilmente così chiamata per i depositi di detriti dovuti alle inondazioni del torrente [[Bogna]]<ref>{{cita|Veschambre|89}}.</ref>. In via Carina è possibile ammirare abitazioni con balconate in [[larice]], testimonianza dell'influenza ''[[walser]]'', mentre fulcro del quartiere è la Piazza Fontana, con al centro la [[fontana]] [[ottagono|ottagonale]] e un piccolo [[obelisco]]. Obelisco di dimensioni maggiori, proveniente da un antico [[cimitero]], occupa la posizione centrale in Piazza Chiossi. Infine è caratteristico l'[[arco a sesto acuto]] a strisce bianche e scure di Vicolo Andromia.

| |

|

| |

| === Architettura religiosa ===

| |

| [[File:Collegiata Domodossola.JPG|left|thumb|[[Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio (Domodossola)|Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio]]]]

| |

| [[File:Tanzio Carlo Borromeo Domodossola.jpg|upright=0.5|thumb|''San Carlo che comunica gli appestati'']]

| |

|

| |

| ==== Chiesa Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio ====

| |

| {{Vedi anche|Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio (Domodossola)}}

| |

| [[Monumento nazionale]], è stata ricostruita tra il [[1792]] e il [[1798]] su disegno dell'[[architetto]] regio [[Matteo Zucchi]], a partire da una chiesa preesistente risalente al [[XV secolo]]<ref name=chiesa>{{cita|De Maurizi|66}}.</ref>.

| |

|

| |

| ==== Santuario della Madonna della Neve ====

| |

| Il [[Santuario]] risale al [[XVII secolo]] e nell'atrio si presenta con un [[affresco]], dipinto da [[Carlo Mellerio]] nel [[1674]], dedicato proprio al miracolo della nevicata estiva sul colle [[Esquilino]] di [[Roma]]. La Chiesa, in passato più volte danneggiata dal torrente [[Bogna]], conserva al suo interno numerosi affreschi di pregio. Tra questi il dipinto ''Matrimonio della Vergine'' attribuito al pittore [[Firenze|fiorentino]] [[Luigi Reali]] e l'[[Pala d'altare|ancona]] di legno dorato e dipinto (che racchiude l'affresco [[XIV secolo|trecentesco]] della Madonna e del Bambino), opera di [[Francesco de Tatti]].

| |

|

| |

| === Architettura civile ===

| |

| [[File:Piazza Chiossi e Palazzo Silva Domodossola.JPG|upright=1.4|left|thumb|Palazzo Silva e l'obelisco di ''Piazza Chiossi'']]

| |

| {{Citazione|L'umiltà aspira a cose eccelse|Motto della famiglia Silva, [[XVI secolo|XVI sec.]]|''Humilitas alta petit''|lingua=la}}

| |

|

| |

| ==== Palazzo Silva ====

| |

| {{vedi anche|Palazzo Silva (Domodossola)}}

| |

| [[Monumento nazionale]], Palazzo Silva fu ristrutturato, a partire da una dimora [[gentilizio|gentilizia]] [[XIV secolo|trecentesca]] preesistente, intorno al [[1519]] dal [[condottiero]] Paolo della Silva, nobile al servizio di [[Francesco I di Francia]]<ref>{{cita|Veschambre|88}}.</ref>. È uno dei migliori esempi di casa patrizia [[rinascimento|rinascimentale]] della regione subalpina. Nell'anno [[1882]] l'edificio venne acquistato dalla ''Fondazione Galletti'' e successivamente ceduto al [[Comune]]. È ora sede del [[Museo di Palazzo Silva]]: in grandi sale gentilizie arredate ospita opere scultoree lignee, stemmi in marmo, reperti [[civiltà etrusca|etruschi]] e [[civiltà romana|romani]], [[incisione|incisioni]], frammenti di [[mummia|mummie]] egiziane, quadri dal [[XVI secolo|Cinquecento]] al [[XVIII secolo|Settecento]], costumi ossolani e [[armatura|armature]].

| |

|

| |

| [[File:Palazzo Mellerio Domodossola.JPG|thumb|Palazzo Mellerio]]

| |

|

| |

| ==== Palazzo Mellerio ====

| |

| Deve il suo nome al conte Giacomo Mellerio ([[1777]]-[[1847]]), Gran [[Cancelliere]] del [[Regno Lombardo-Veneto]] . Il [[conte]], grande benefattore, affidò nel [[1816]] la costruzione del palazzo al cognato, l'architetto Gian Luca della Somaglia, con l'intento di renderlo un complesso di scuole superiori. Inaugurato il 5 novembre [[1818]], in questo palazzo Mellerio fondò il primo [[liceo classico|ginnasio]] dell'[[Val d'Ossola|Ossola]]<ref name=mercato/>. Nel [[1837]] il conte cedette il palazzo e la direzione del ginnasio all'abate [[Antonio Rosmini]], che vi aggiunse un [[convitto]]. Nel [[1874]], quando scuole e convitto passarono nel nuovo collegio Mellerio-Rosmini, di fronte al Santuario della Madonna della Neve, il palazzo fu ceduto al [[comune]]. Sulla facciata si trovano ancora il medaglione del Mellerio e un [[bassorilievo]] di Rosmini. Il palazzo, che ospitò anche la [[Pretore (ordinamenti moderni)|Pretura]], è ora sede della [[Polizia Municipale]] e di uffici comunali.

| |

|

| |

| [[File:Palazzo San Francesco Domodossola.jpg|upright=1.4|left|thumb|Palazzo San Francesco]]

| |

|

| |

| ==== Palazzo San Francesco ====

| |

| {{vedi anche|Palazzo San Francesco (Domodossola)}}

| |

| Costruito sulla pianta di una chiesa antecedente (risalente alla fine del [[XIII secolo]]), fu acquistato nel [[1884]] dalla ''Fondazione Galletti'', che vi raccolse le proprie collezioni. Nacque così la prima parte di quello che sarebbe diventato il [[Museo di Palazzo San Francesco]]. Successivamente ceduto al [[Comune]], sono in via di completamento i lavori di restauro. È ora visitabile solamente il piano terreno con una raccolta di quadri di pittori [[Val Vigezzo|vigezzini]].

| |

|

| |

| ==== Collegio Mellerio-Rosmini ====

| |

| {{vedi anche|Museo di scienze naturali del Collegio Mellerio Rosmini}}

| |

| Dedicato al beato [[Antonio Rosmini]], sorge di fronte al [[#Architettura religiosa|Santuario della Madonna della Neve]]. Il collegio, progettato dall'architetto ticinese Ghezzi, venne inaugurato il 29 settembre [[1874]]. Contiene una ricchissima [[biblioteca]] (circa 60.000 volumi) ed è sede del [[Museo di scienze naturali del Collegio Mellerio Rosmini|Museo di Scienze Naturali]], visitabile su richiesta. È annesso al collegio l'Osservatorio [[geofisica|geofisico]] eretto nel [[1876]]<ref>{{cita|Ferrari}}.</ref>.

| |

| [[File:Comune di Domodossola.JPG|upright=1.3|thumb|Palazzo di Città]]

| |

|

| |

| ==== Palazzo di Città ====

| |

| {{vedi anche|Sala storica della Resistenza (Domodossola)}}

| |

| Progettato dall'architetto Giovanni Leoni di [[Torino]] e recentemente restaurato, è stato edificato nel [[1847]]. Nel [[1944]] fu sede della Giunta Provvisoria di Governo della [[Repubblica partigiana dell'Ossola]]: ai nostri giorni il [[consiglio comunale]] si riunisce proprio nella [[Sala storica della Resistenza (Domodossola)|Sala Storica della Resistenza]]. Nel cortiletto interno del palazzo è presente una lapide, che ricorda il conferimento della [[medaglia d'oro al valor militare]], conferita alla Val d'Ossola nel settembre [[1945]], per i fatti resistenziali culminanti nel significativo episodio della zona liberata. Antistante il palazzo nel [[1899]] venne posto il monumento, opera di Francesco Ricci ([[scultore]] [[Val Vigezzo|vigezzino]]) dedicato a [[Gian Giacomo Galletti]], benefattore cittadino, il cui lascito diede vita alla ''Fondazione Galletti''.

| |

|

| |

| ==== Stazione Internazionale ====

| |

| {{vedi anche|Stazione di Domodossola}}

| |

| La stazione fu edificata quando Domodossola entrò in collegamento ferroviario con Novara nel [[1888]]. Il maggior ampliamento, su progetto dell'architetto [[Luigi Boffi (architetto)|Luigi Boffi]] di [[Milano]], avvenne nel [[1906]], con l'apertura del [[traforo del Sempione]]. La [[cornice marcapiano]] in [[granito]] di [[Baveno]] e le tre [[cimasa|cimase]] sormontate da pennoni danno notevole risalto all'imponente struttura.

| |

|

| |

|

| |

| === Il Sacro Monte Calvario ===

| |

| {{vedi anche|Sacro Monte di Domodossola}}

| |

| Il [[Sacro Monte di Domodossola]] venne edificato nel 1657 per volontà dei frati [[Cappuccini]] Gioacchino da Cassano e Andrea da Rho. Nel 2003 questo straordinario complesso monumentale è stato inserito dall'[[UNESCO]] nella [[Patrimoni dell'Umanità|Lista del Patrimonio dell'Umanità]] insieme ad altri sei [[Sacri Monti]] piemontesi. Il Sacro Monte di Domodossola è curato dai padri [[Rosminiani]].

| |

|

| |

| <gallery>

| |

| File:Sacro Monte di Domodossola.JPG|[[Sacro Monte di Domodossola]]

| |

| File:Cap. 9, La terza caduta. Cap. 11, La crocefissione.JPG|[[Sacro Monte di Domodossola]]<br />Percorso devozionale con le Stazioni 9 e 11

| |

| File:Domodossola Sacro Monte Stazione IX.jpg|[[Sacro Monte di Domodossola]]<br />Cappella contenente la Stazione IX della Via Crucis

| |

| File:Sacro Monte di Domodossola. Figure.JPG|[[Sacro Monte di Domodossola]]<br />Dionigi Bussola, ''Gesù muore sulla croce''

| |

| </gallery>

| |

|

| |

|

| == Cultura == | | == Cultura == |

Domodossola (Dòm in dialetto ossolano, Döm in Lingua walser) è un comune italiano di 18.000 abitanti[1] della provincia del Verbano-Cusio-Ossola nella regione Piemonte.

La città è il centro principale della val d'Ossola e si trova nella piana del fiume Toce, alla confluenza di val Bognanco, val Divedro, valle Antigorio - val Formazza, valle Isorno e val Vigezzo.

Origini del nome

Il geografo greco Claudio Tolomeo (II secolo d.C.) è il primo a citare la città quale probabile capitale dei Leponzi, chiamandola Oksela Lepontiorum.

Intorno all'XI secolo la città assume il nome di Domus Oxile, in riferimento alla presenza della chiesa collegiata. Nel XII secolo compaiono Burgus Domi e Burgus Domi Ossule: la dicitura borgo deriva dalla presenza oltre che della chiesa collegiata, anche del castello e del mercato. Il nome successivamente si trasforma in Domiossola, Duomo d'Ossola (Giovanni Capis), Domo d'Ossola nell'Ottocento e infine l'attuale Domodossola[2][3].

Storia

La città sorgeva all'incrocio tra la Via Mediolanum-Verbannus, con la Via Antronesca che nel tratto Domodossola - Locarno prendeva pure il nome di Via del Mercato. È probabilmente durante il regno di Teodorico, re degli Ostrogoti, che si formano le prime opere di difesa sul colle di Mattarella[4]. Il dominio longobardo è durissimo, caratterizzato da violenze e saccheggi; a questi succedono i Franchi. Carlo Magno, generoso verso ecclesiastici e laici, rivitalizza il feudalesimo: molti territori sono in possesso del vescovo-conte di Novara, che costruisce a Oscella il suo castello (castrum novum, ricordato nel 1001). Nel 1014 il vescovo Pietro III il Prudente con solenne diploma ottiene il dominio feudale dell'Ossola.

Le periodiche incursioni dei Vallesani e le lotte accanite tra guelfi, in maggioranza nel borgo, e ghibellini costringono gli Ossolani a chiedere protezione a Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano: il 19 marzo 1381 viene firmato nell'attuale Palazzo San Francesco l'atto di dedizione. Il contratto con i Visconti prevedeva protezione e privilegi agli Ossolani, in cambio di un compenso di 750 fiorini annui[5]. Ai Visconti succedono gli Sforza (1450 - 1535).

Il 9 maggio 1517 la pace e trattato di Ponte Tresa sancisce che Stabio ed altre terre del Mendrisiotto appartengano ai dodici Cantoni Elvetici in cambio di Domodossola[6]. Alla caduta di Ludovico il Moro, Domodossola subisce la dominazione spagnola che dura per due secoli, contrassegnati da lotte intestine tra le fazioni, dagli straripamenti del torrente Bogna e dalle epidemie di peste[7]. Nel 1656 sorge il Sacro Monte Calvario per opera di Andrea da Rho e Gioachino da Cassano, due frati cappuccini del convento di Domodossola. Dopo una breve dominazione austriaca, nel 1743 con il trattato di Worms l'Ossola passa interamente ai Savoia.

Con Vittorio Emanuele I nel 1818 Domodossola diventa capoluogo della provincia di Ossola, nella divisione di Novara, con un capo-guardia di prima classe a Domodossola e un capo-guardia di seconda classe a Masera[8].

Nel 1859, con l'emanazione del decreto Rattazzi, viene soppressa la provincia di Ossola e istituito il circondario di Ossola (in seguito circondario di Domodossola), come suddivisione della provincia di Novara, comprendente i mandamenti di Crodo, S. Maria Maggiore, Bannio e Domodossola[9].

Il Novecento

Il 19 maggio 1906 il re Vittorio Emanuele III inaugura il traforo del Sempione: con quest'opera Domodossola e l'intera Ossola diventano una delle più importanti vie del traffico internazionale europeo. Il 23 settembre 1910 la città è teatro del tragico atterraggio di Jorge Chávez Dartnell, conosciuto come Geo Chávez, primo trasvolatore delle Alpi. L'aviatore peruviano, partito da Briga, sorvola il passo del Sempione, ma l'aereo, in fase di atterraggio a Domodossola, cede e precipita. Gravemente ferito, il pilota muore all'ospedale San Biagio pochi giorni dopo[10].

Gradualmente la prosperità nella vallata cresce e aumentano le industrie e le centrali idroelettriche che offrono lavoro e richiamano progressivamente migranti in particolare da Veneto, Romagna e Calabria[11]. La prima guerra mondiale richiede tuttavia sacrificio di vite umane, che costa caro anche all'Ossola.

Nel 1926[12] il circondario di Domodossola viene soppresso e il territorio assegnato al circondario di Novara[13]. Nel 1927, con la soppressione di tutti i circondari italiani, il territorio rimane in Provincia di Novara.

Bandiera della Repubblica dell'Ossola

Durante la seconda guerra mondiale la valle non resta indifferente alla dittatura fascista. I movimenti di liberazione fanno sì che dal 10 settembre al 23 ottobre 1944 Domodossola diventi capitale della Repubblica partigiana dell'Ossola, proclamatasi indipendente dal dominio dittatoriale nel corso della Resistenza. Durante i 43 giorni, il territorio liberato viene gestito democraticamente dalla Giunta provvisoria di Governo, che si riunisce presso il Palazzo di Città. La giunta è presieduta da Ettore Tibaldi e annovera, tra gli altri, anche la milanese Gisella Floreanini, nelle vesti di Commissario all'Assistenza. La Floreanini è così la prima donna a ricoprire incarichi governativi in Italia[14].

Negli anni 1950 - 1960 la città è segnata da un costante flusso migratorio. I migranti, provenienti in gran parte dalla Calabria, si stanziano in un quartiere, denominato con il toponimo di Abissinia. Il quartiere poi, con l'arrivo dei frati Cappuccini, in particolare di padre Michelangelo Falcioni, padre spirituale del rione, si trasforma in Cappuccina.

Nel 1992 la Val d'Ossola, il Cusio e il Verbano si scorporano dalla provincia di Novara. Domodossola entra così a far parte della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Onorificenze

Domodossola è tra le Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione perché è stata insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare il 21 settembre 1945 per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale[15]

Cultura

Musei

- Il Museo di Palazzo Silva raccoglie opere lignee, reperti etruschi e romani, frammenti di mummie egiziane, incisioni, costumi ossolani e armi.

- Il Museo di Palazzo San Francesco, ospita dipinti di pittori locali e una sezione dedicata a mostre temporanee.

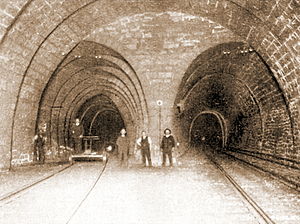

- Il Museo sempioniano contiene una ricostruzione di parte del tunnel del traforo del Sempione, fotografie d'epoca e numerosi altri reperti.

- Il Museo di scienze naturali del Collegio Mellerio Rosmini raccoglie animali, insetti, piante e minerali.

- La sala storica della Resistenza, situata nell'aula consiliare del Municipio, raccoglie fotografie d'epoca e documenti riguardanti gli episodi più emblematici della Resistenza ossolana.

- Il Museo degli alpini ossolani "Don Carlo Righini" raccoglie cimeli e testimonianze della storia degli alpini ed in particolare di quelli ossolani.

Biblioteca

- Biblioteca Civica "G. Contini"

Cinema

Il film-tv della RAI "Quaranta giorni di libertà", regia di Leandro Castellani, narra la storia della breve Repubblica partigiana dell'Ossola. Inoltre nel 2005 a Domodossola è stato girato il film "Buss till Italien" del regista svedese Daniel Lind Lagerlöf.

Musica

- Il Civico Corpo Musicale, istituito nel 1868, svolge la sua attività musicale guidato dal maestro Giorgio Coppi e dal presidente Arcangelo Menna.

- La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, svolge attività musicale, sia liturgica sia concertistica, nel santuario del SS. Crocifisso al S. Monte e nella Parrocchia di Calice. Istituita nel 1995 riunisce l'attività della Schola Gregoriana del S. Monte Calvario (1995), della Corale di Calice (1974), della Camerata Strumentale di S. Quirico (1989), del Convivio Rinascimentale (1997) e dell'Orchestra da camera della Cappella Musicale del S. Monte Calvario di Domodossola (2003).

Nella cultura di massa

“Domodossola” è spesso il nome più comune utilizzato per indicare il nome di una città italiana iniziante per la lettera “D” nel popolare gioco “Nomi, cose e città”, nonostante le sue limitate dimensioni ed il suo numero molto contenuto di abitanti (non è raro infatti che i giocatori utilizzino frequentemente il nome di questo Comune, tuttavia senza conoscerlo).

Note

- ↑ Errore nelle note: Errore nell'uso del marcatore

<ref>: non è stato indicato alcun testo per il marcatore template divisione amministrativa-abitanti

- ↑ Capis, 3.

- ↑ Ferrari, 6.

- ↑ Lions Club, 19 Dalla Preistoria al traforo del Sempione, Tullio Bertamini

- ↑ Lions Club, 27 Dalla Preistoria al traforo del Sempione, Tullio Bertamini

- ↑ Motta, 42.

- ↑ Ferrari, 7.

- ↑ Orlandini, 41.

- ↑ De Gaudenzi, 54.

- ↑ Carlo Grande, Geo Chávez, dove osò la libellula [collegamento interrotto], in La Stampa, 19 luglio 2010. URL consultato il 6 agosto 2011.

- ↑ Lions Club, 56 Dalla Preistoria al traforo del Sempione, Tullio Bertamini

- ↑ Regio Decreto 21 ottobre 1926, n. 1890, art. 1

- ↑ Regio Decreto 21 ottobre 1926, n. 1890, art. 2

- ↑ Lions Club, 67 La "repubblica" dell'Ossola, Paolo Bologna

- ↑ Info su www.quirinale.it

Collegamenti esterni